Le TBG1 SFR

Par Daniel Maignan

Ce poste de secours qui est équipé de huit tubes a été fabriqué par la Société Française Radioélectrique (SFR) dans les années 40-50 pour le service des stations terrestres ou maritimes mobiles en ondes hectométriques.

It’s an emergency services set with eight valves, operating in the Medium Wave band, made by Societe Francaise Radioelectrique (SFR) in the 40’s-50’s for terrestrial or maritime mobile stations.

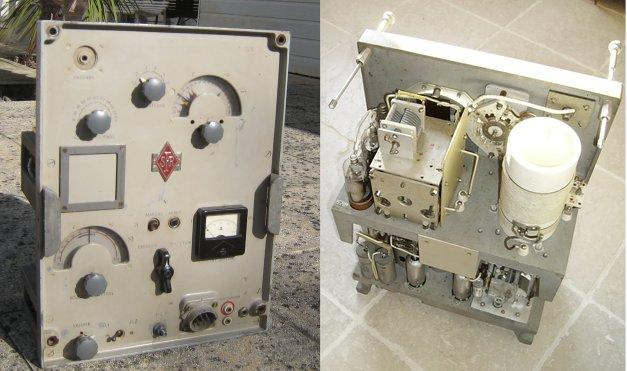

Figure 1 – vue du poste TBG1

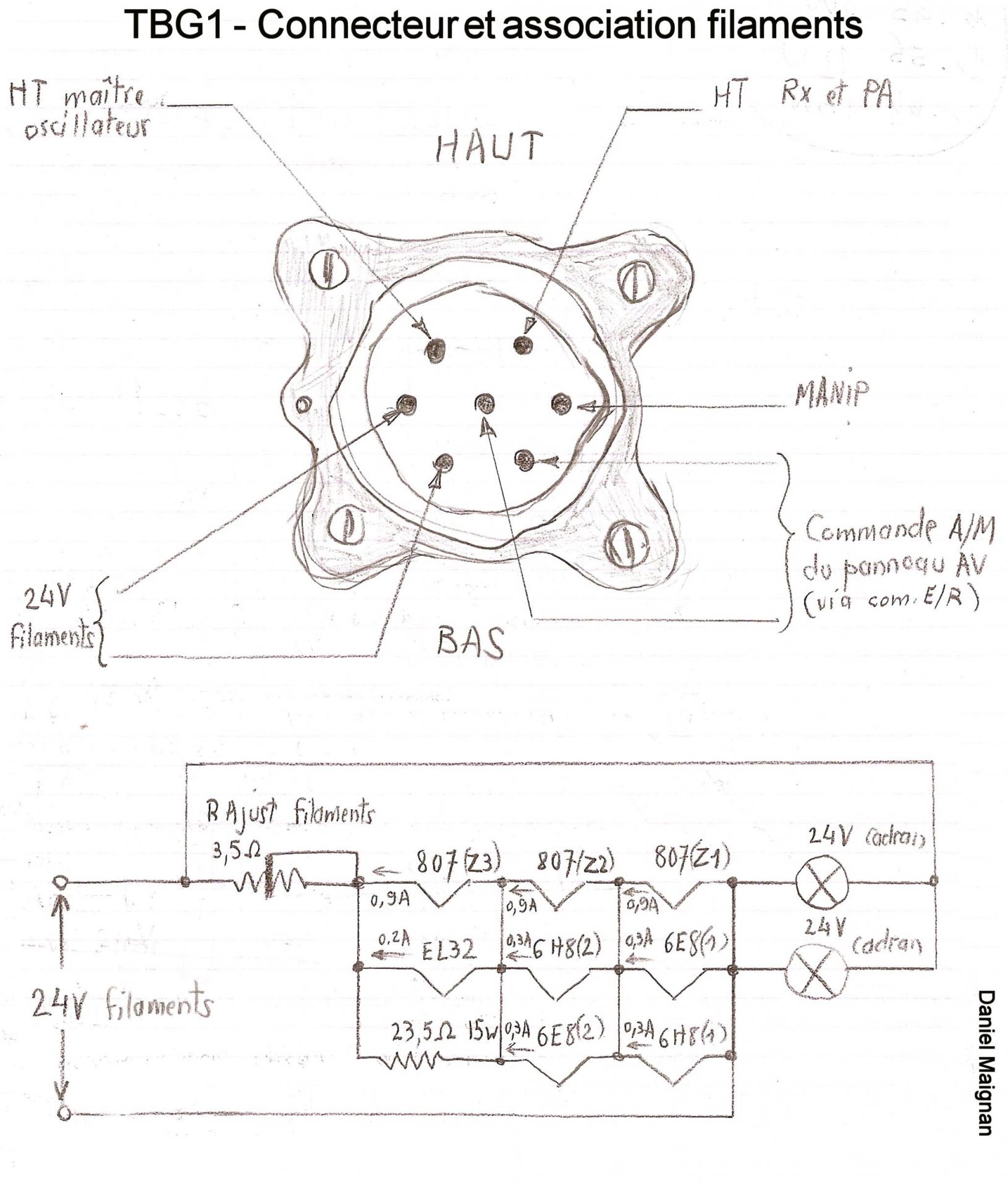

Ses alimentations 24 volts et haute tension sont fournies par une batterie 24 VDC associée à un groupe convertisseur ou un dynamotor raccordés au connecteur situé sur la face avant, en bas à droite (figure 2).

L'émission, en télégraphie par ondes entretenues pures uniquement (A1), couvre une bande de fréquence qui s’étend de 405 à 525 KHz, et la réception de 270 à 750 KHz.

L’appareil qui exhibe une conception sérieuse et robuste et dont les dimensions sont de 465 x 355 x 210 mm, pour un poids total de 19 kg, dispose d’un couvercle pourvu à l’origine d’un joint étanche qui se ferme avec quatre grenouillères.

Figure 2 – Vue du connecteur

Origines:

Les origines de cet appareil devenu assez rare aujourd’hui, remontent à l’époque de la deuxième Guerre Mondiale durant laquelle il était construit par la SFR pour la Marine allemande.

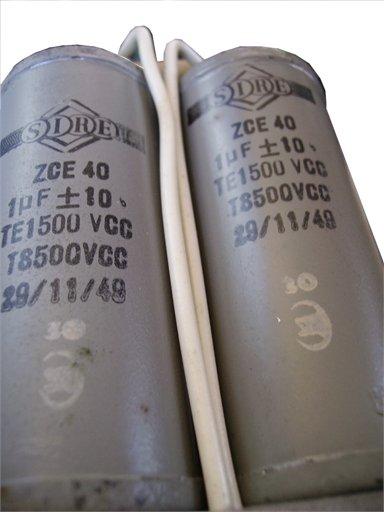

Il est en effet connu que, dès 1941 la SFR produisait dans son usine de Cholet du matériel radio pour Telefunken et il semble que ce modèle, produit dans les années 50, comme en témoigne la date sur les condensateurs de la photo de la figure 3, soit d’origine Telefunken et issu des productions SFR durant la collaboration, car on trouve des composants passifs d’origine allemande dans l’exemplaire en ma possession.

De plus, les taches particulières de la corrosion témoignent qu’il a bien servi dans la Marine.

Figure 3 - Couple de condensateurs

Organisation de la face avant:

De haut en bas se trouvent, à gauche la prise d’antenne et à droite le bouton de la self d’antenne et le cadran de la fréquence d’émission. On remarque sur ce dernier des index fixes de couleur pointant sur la graduation de l’échelle, des fréquences d’émission préférentielles.

Au centre, le logo SFR et à gauche un cadre destiné au tableau de calibration. Au dessous se trouvent le cadran du récepteur (figure 4) et à droite l’ampèremètre de mesure du courant d’antenne, avec entre les deux, l’interrupteur à poussoirs M/A et le gros inverseur émission/réception.

En bas sont disposés, de gauche à droite, le potentiomètre de volume, l’inverseur pour la réception de la télégraphie en A1 ou A2, le boulon de prise de terre, le connecteur d’alimentation, les embases du manipulateur et le jack des écouteurs.

Une plaque signalétique est fixée sur le dessus du coffret (figure 5).

Figure 4 - Cadran du récepteur

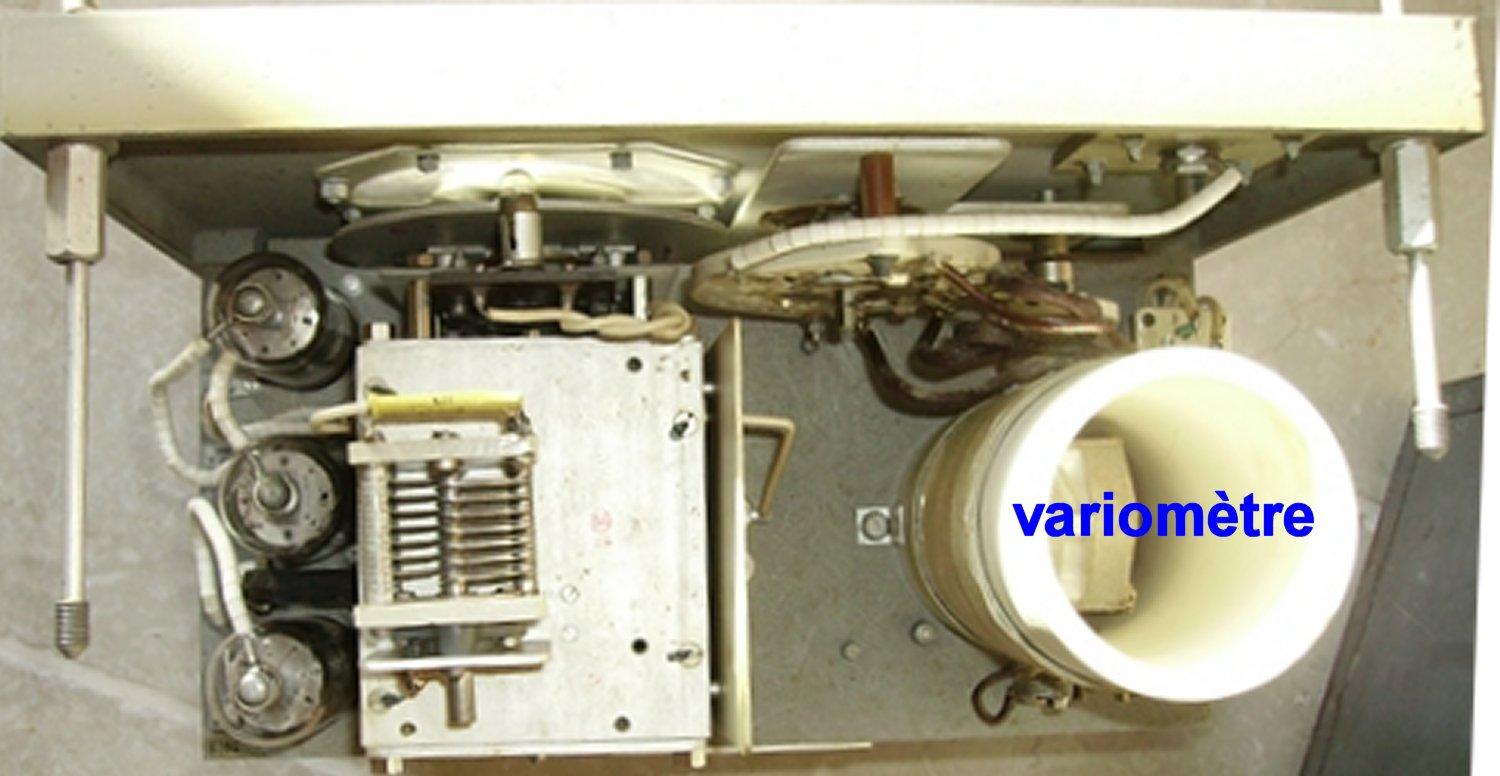

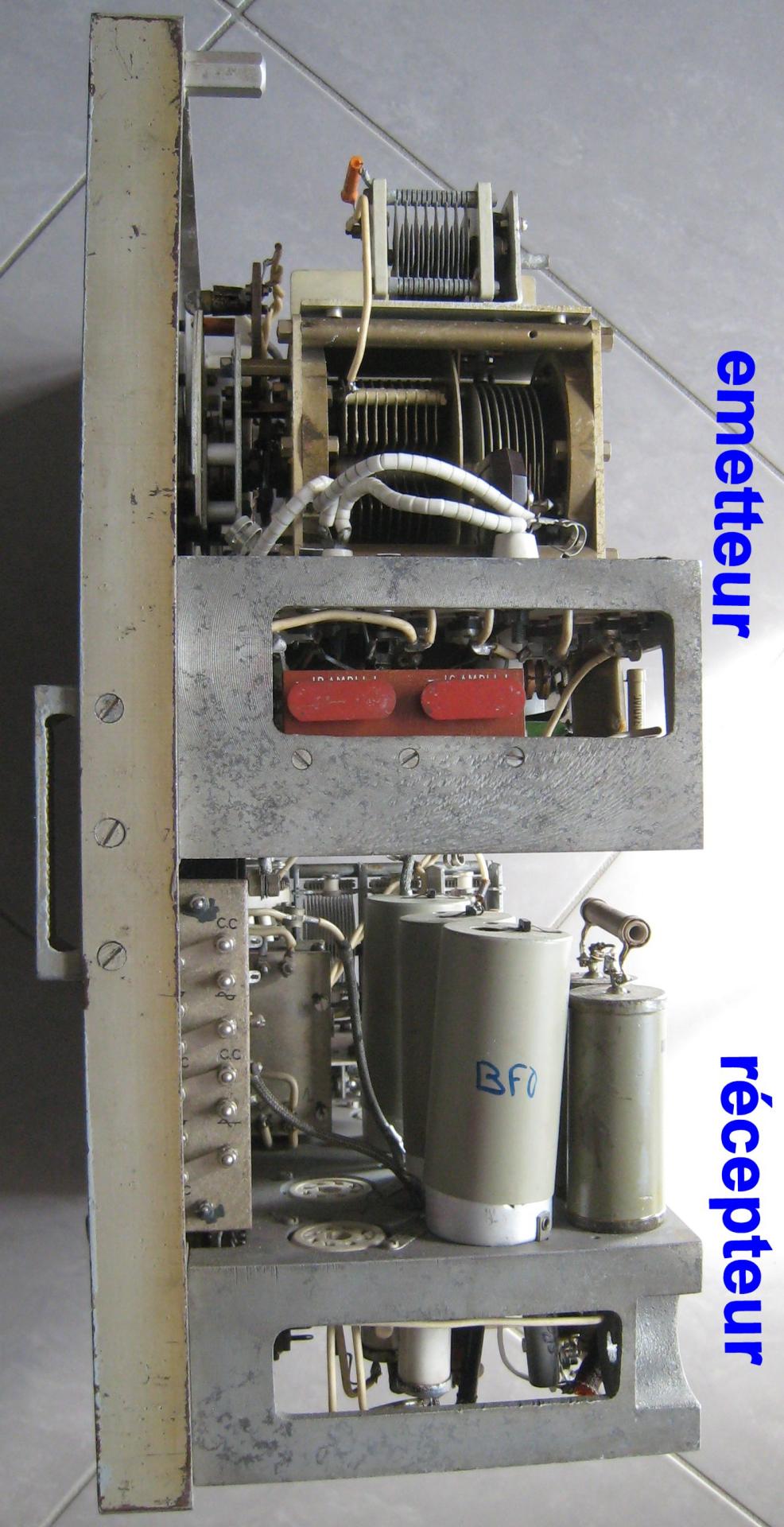

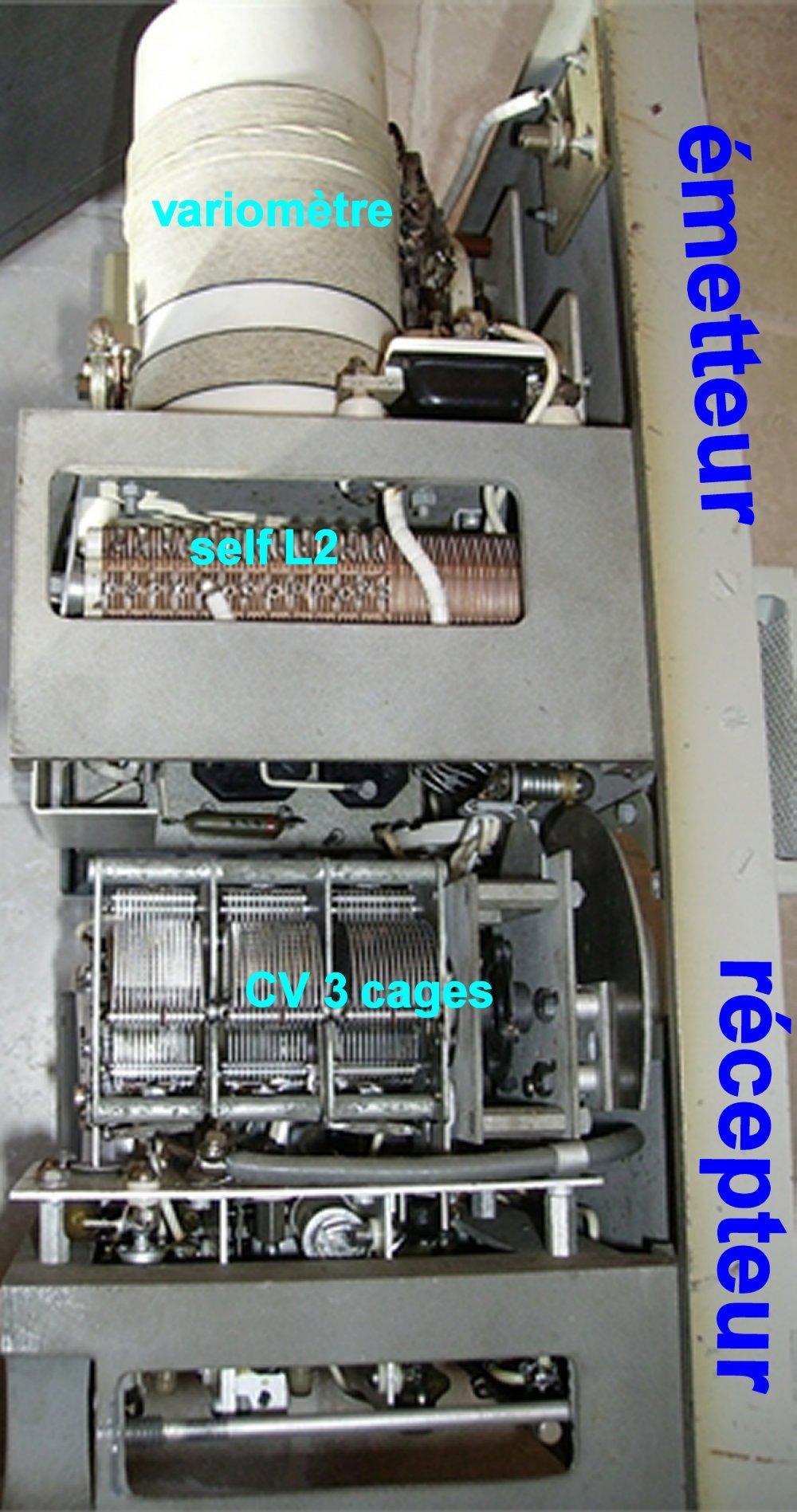

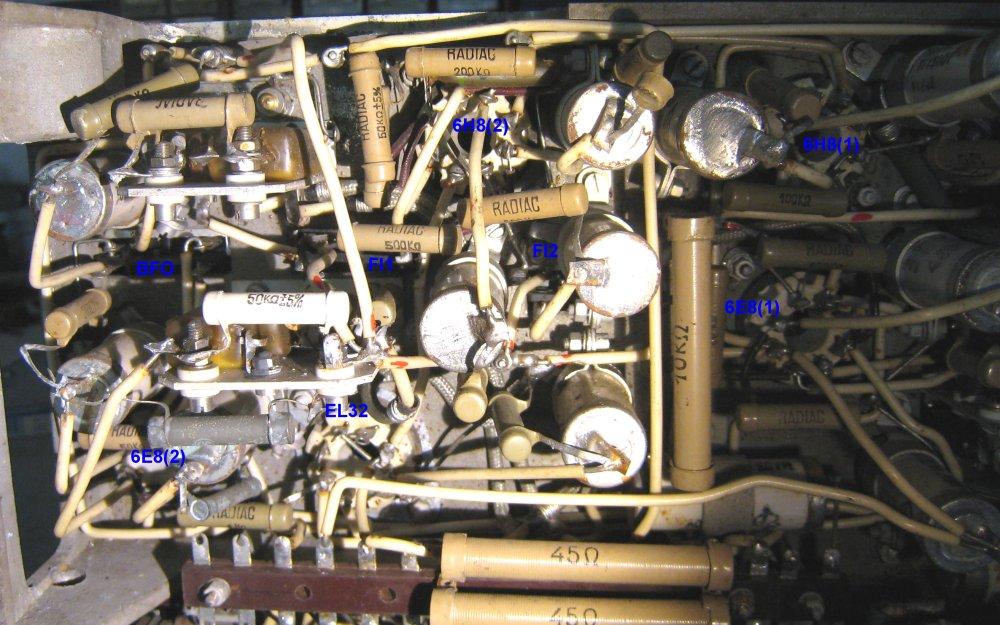

La partie émission se composant de l’oscillateur local et de l’étage de puissance avec ses bobinages, ses condensateurs variables et les circuits de polarisation et d’alimentation, occupe la partie supérieure de l’appareil, au dessus du bloc de réception et son condensateur variable à trois cages, ses transformateurs à fréquence intermédiaire, son BFO etc.

Figure 5 - Plaque signalétique de l'appareil

Figure 6 – vue de dessus

Figure 7 – côté droit

Figure 8 - côté gauche

Figure 9 – Vue de dessous du récepteur

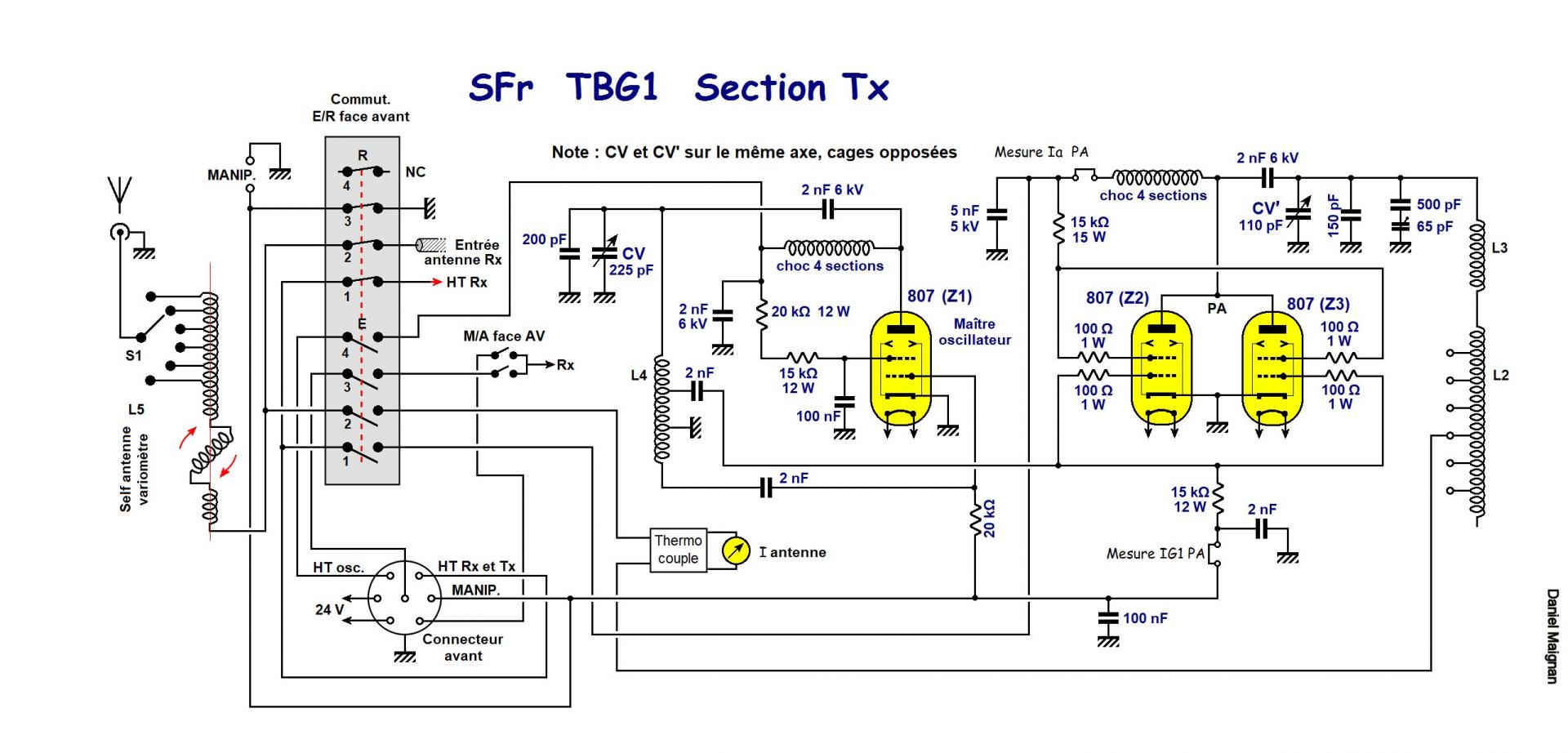

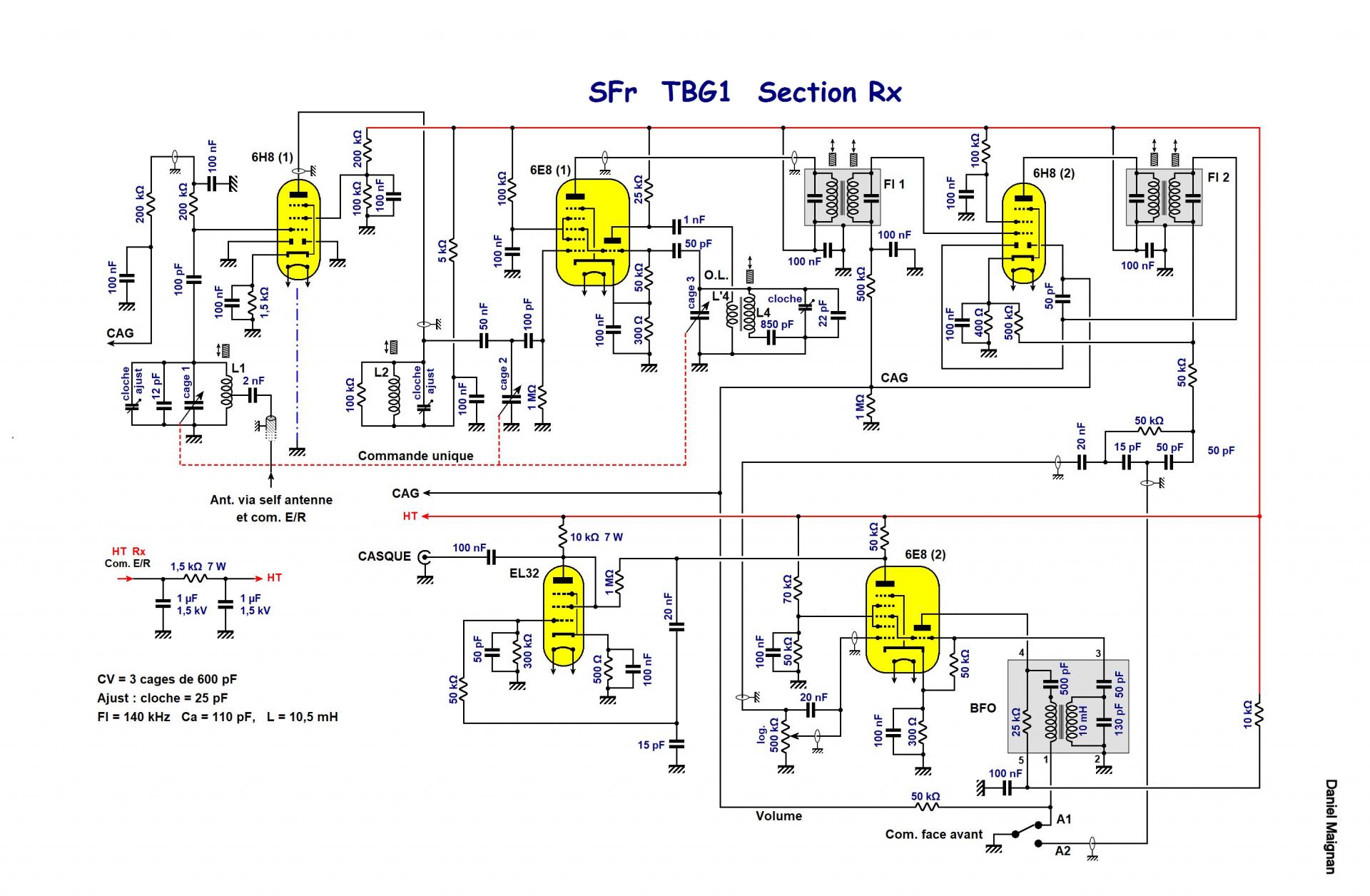

Analyse des schémas (figures 10, 11 et 12) :

Le signal délivré par le maître oscillateur (appelé aussi VFO) est entretenu par une réaction entre la grille de commande et l’anode (modèle de type Hartley).

Celui-ci est prélevé par un condensateur de 2 nF sur une prise de L4, côté anode, pour exciter l’étage de puissance (PA) qui est équipé de deux 807 dont les anodes sont connectées en parallèle.

Des résistances de 100 Ω sont placées au plus près des grilles de chacun des deux tubes pour juguler les auto oscillations susceptibles de se produire dans ce genre de montage.

La tension anodique des deux étages - oscillateur et PA- est délivrée à travers des inductances de choc fractionnées en quatre sections pour limiter les capacités réparties.

La sortie HF est prise à travers un condensateur de 2 nF 6 kV sur le circuit d’accord de sortie en L avec condensateurs en tête et une première inductance fixe L3, suivie d’une seconde L2 à prises, préréglée une fois l’appareil installé, en fonction des aériens du navire. Le signal de puissance traverse ensuite un thermocouple pour la mesure du courant haute fréquence d’antenne, puis le commutateur E/R et le variomètre d’adaptation d’antenne (self d’antenne) qui est commun à l’émetteur et au récepteur. Des cavaliers sont aménagés dans les circuits de grilles et d’anodes pour insérer des appareils de mesure des courants.

La manipulation est appliquée par blocage des grilles.

Le récepteur est du type superhétérodyne avec un préamplificateur accordé et un tube 6H8 ; le condensateur variable comporte par conséquent 3 cages, dont la dernière assure l’accord de l’oscillateur local (6 E8).

La moyenne fréquence est sur 140 kHz.

La détection est assurée par la section diodes du deuxième 6H8, dont la tension BF est envoyée, à travers l’enroulement secondaire du transformateur FI2 en suivant un filtre passe-bas, au deuxième 6 E8, après réglage de niveau par le potentiomètre de 500 kΩ.

En position A1 le filtre passe-bas est inactif et le BFO assure par battement, l’intelligibilité des signaux morse.

La CAG est seulement appliquée sur le préamplificateur et le deuxième étage FI.

Une fois amplifiés, les signaux audio sont transmis au tube final EL32. Remarquons que ce dernier destiné à délivrer une écoute au casque haute impédance, est monté en triode avec contre réaction.

Figure 10 - Schéma de l'émetteur

Figure 11 - Schéma du récepteur

Figure 12 - Câblage du connecteur et association des filaments

Conclusions :

Construit durant l’Occupation, période sombre de l’Histoire de France, le TBG1 a, malgré tout, tenu sa place sur quelques navires comme matériel de secours jusque dans les années 60. Depuis son acquisition, il y a plusieurs années à la bourse de Marennes, j’envisageais de l’examiner plus en détails et d’en relever les schémas, ce qui est fait dorénavant.

Notons qu’il ressemble à l’appareil SFR de la cabine du chalutier Lutèce dans le fameux film «Si tous les gars du monde ».

Figure 13 - Deux vues de l'appareil

Daniel Maignan/F6HMT

Traduction en anglais : Neil Paterson/GM8IID

Copyright TLR 2021 - Toute reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Date de dernière mise à jour : 29/06/2025

Commentaires

-

- 1. Joël DESTRADE Le 27/06/2025

Bonjour.

Je possède cet appareil que je m'apprête à refaire fonctionner. J'ai bien compris que la tension continue de 24V était utile pour cet appareil mais quelle est le voltage de la haute tension nécessaire pour les lampes ? 500V comme pour le version 2182 kHz en phonie ? Pour la haute tension et le 24V, quelles sont les intensités maxi que je dois envisager pour acheter les transformateurs ? Ces deux tensions sont elles continues, alternatives ou simplement redressées ? Auriez vous ces infos nécessaires pour reconstituer une alimentation ? En vous remerciant d'avance.

73.

Joël - F5NFB-

- maignan-danielLe 29/06/2025

Bonjour, Merci pour votre intérêt. Les tensions nécessaires étaient issues de génératrices à courant continu. Je n'ai pas les valeurs exactes mais je pense que pour la HT il faut 450 V sous 250 mA et 24V 2A pour le chauffage. 73's Daniel/F6HMT

Ajouter un commentaire

ème visiteur

ème visiteur