Un récepteur de trafic CRM

Par Daniel Maignan

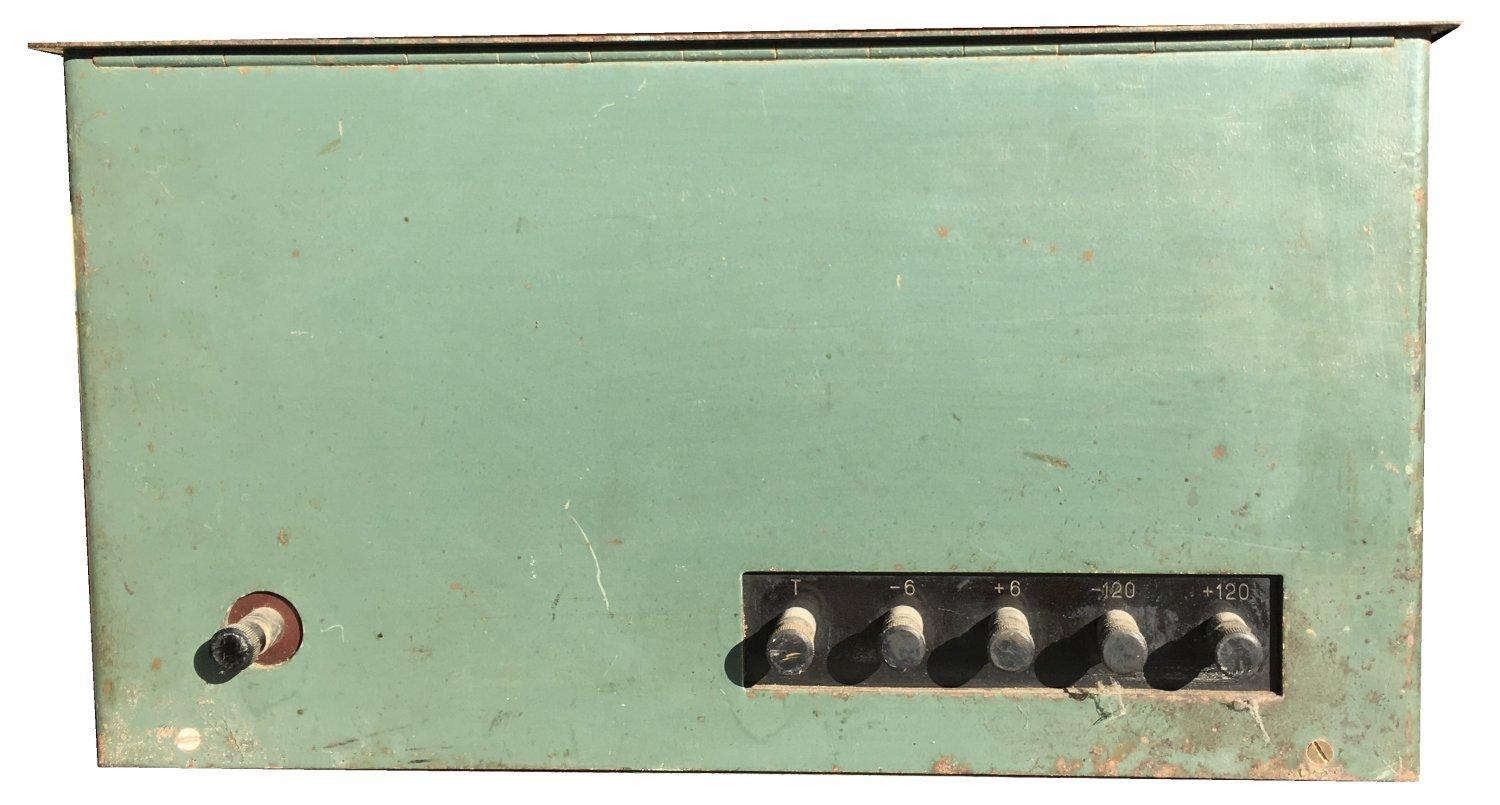

On imagine que ce robuste poste marine avec son coffret en acier devait être solidement arrimé dans la timonerie ou la cabine radio d’un navire grâce à ses quatre pattes de fixation.

Figure 1 – Le poste

Figure 1 – Le poste

Avant-propos:

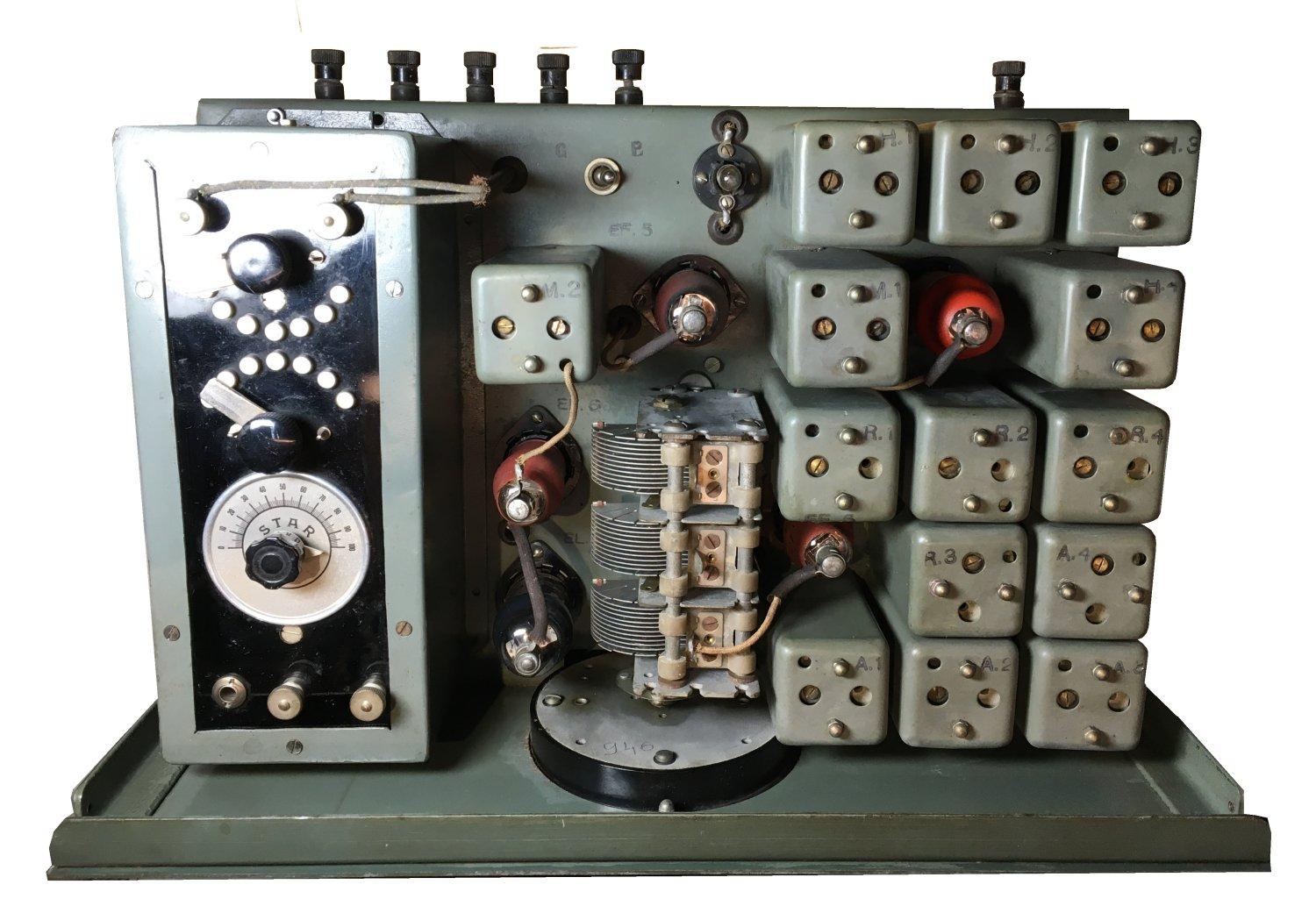

Une fois le couvercle soulevé, on remarque immédiatement qu’il s’agit d’un superhétérodyne d’une conception sérieuse attribuée à la Compagnie Radio Maritime (figure 2), filiale de la Compagnie Générale de TSF, au même titre que la SFR, la Radiotechnique ou Radio France etc.

Il est daté du début des années 1940, correspondant à la mise sur le marché du tube transco rouge ECH3.

Aucune documentation disponible, toutes les recherches sont restées vaines. La préoccupation principale consiste à retrouver les fréquences couvertes par les quatre gammes, car son cadran Wireless à deux vitesses ne comporte que deux échelles graduées de 0 à 200 et de 0 à 100.

Figure 2 - Plaque CRM

Identifier le rôle de chaque circuit blindé sous capot, distinguer les transformateurs à moyenne fréquence parmi tous ces boîtiers, voir ce que contient le coffret à gauche avec les deux commutateurs etc.

Pour répondre à toutes ces questions, une seule solution, le relevé du schéma, ce qui ne devrait pas poser trop de problème avec un câblage aéré.

Présentation du poste:

La face avant comporte 5 boutons, intitulés de gauche à droite comme suit :

- Allumage – puissance (arrêt/marche et niveau BF).

- Entretenues – modulées (télégraphie tout ou rien A1 – télégraphie modulée A2 ou AM A3).

- Veille –Syntonie (écoute ou accord du récepteur).

- Gammes

- Sensibilité

Comme déjà mentionné, c’est un récepteur à changement de fréquence à quatre gammes d’onde avec un étage haute fréquence accordé, équipé de tubes de la série transco : EF5-ECH3-EF5-EF6 et EL2.

A l’arrière sur la gauche se trouvent une borne isolée sans marquage qui doit être pour l’antenne, et à droite un groupe de 5 bornes pour la prise de terre, le +/- 6V pour le chauffage et le +/- 120V pour la haute tension (figure 3).

Figure 3 – Arrière de l’appareil

Figure 3 – Arrière de l’appareil

Etat de l’appareil :

La face avant montre des traces d’usage, mais peu de corrosion. Le châssis, ainsi que le câblage, sont propres et en bon état (figures 4 & 5).

Figure 4 – Vue de dessus

Figure 4 – Vue de dessus

Figure 5 – Vue du câblage du récepteur au labo.

Figure 5 – Vue du câblage du récepteur au labo.

Quelques signaux reçus lors d’une écoute préliminaire sur antenne démontrent la fonctionnalité de l’appareil.

L’alimentation servant aux essais est représentée à gauche sur le cliché de la figure 5. Elle délivre la haute tension réglée à 120 V avec une protection en courant, ainsi que la tension de chauffage de 6 V.

Relevé et examen du schéma :

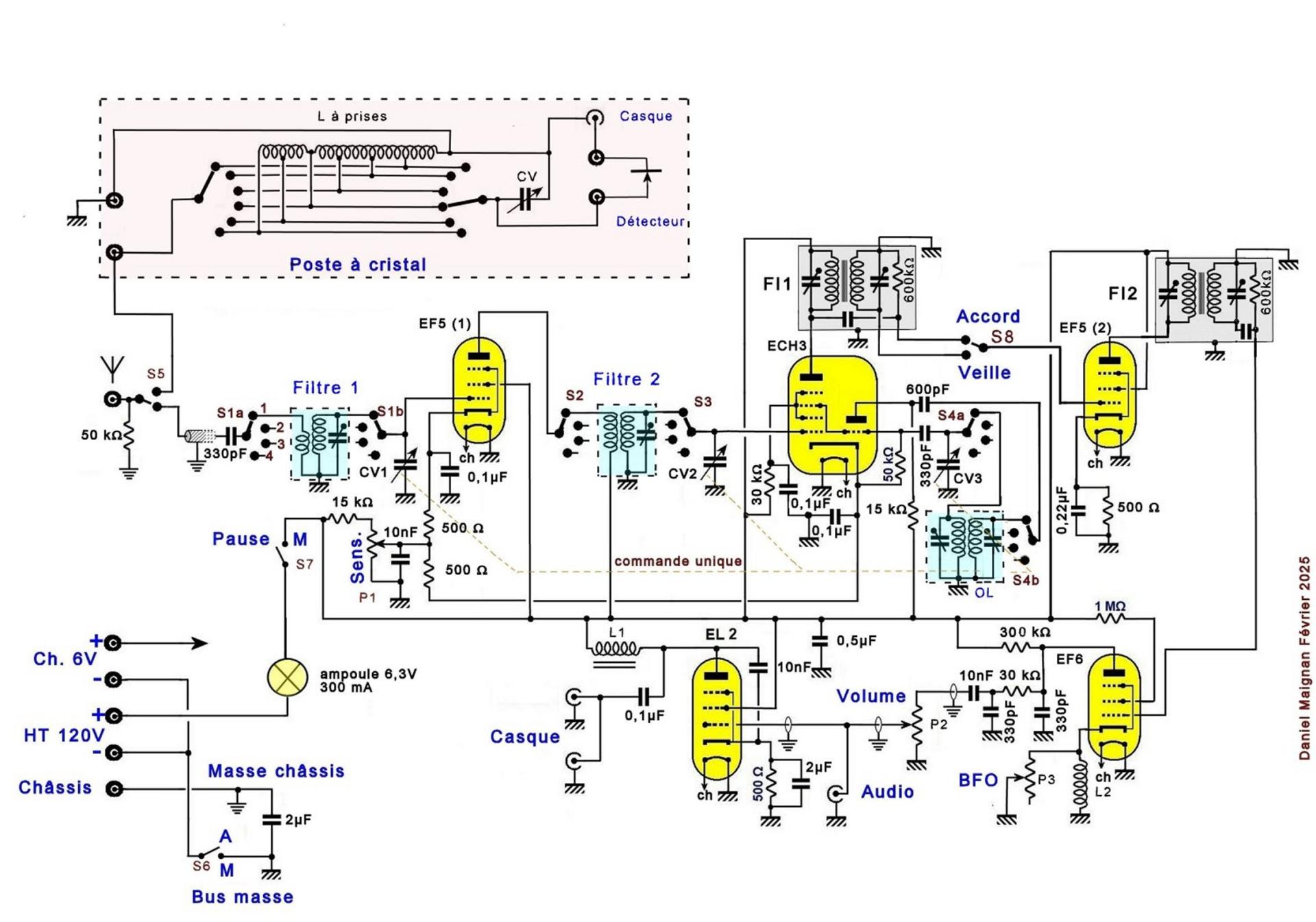

Relevé du schéma au crayon à papier puis mise au propre avec saisie à l’aide d’un logiciel de dessin, tout ce travail demandant un certain investissement en temps et un peu de patience, voir le résultat final sur la figure 6.

Figure 6 – Le schéma

Figure 6 – Le schéma

Faisons en premier lieu la distinction entre la masse châssis et le bus « zéro volt », en notant que les gaines des fils blindés de l’antenne et des liaisons basse fréquence sont reliées au châssis. Certains fils blindés situés dans l’environnement HF afin d’éviter les couplages intempestifs (non représentés sur le schéma), ne sont pas reliés à la masse, mais à des points à potentiel HF nul.

Pour la mise sous tension, l’interrupteur du potentiomètre de volume (S6) connecte les pôles négatifs des alimentations au bus.

Le potentiomètre de sensibilité dispose également d’un interrupteur (S7) qui, lorsqu’il est ouvert, met le récepteur en pause par coupure de la haute tension. Une ampoule de 6,3V/300 mA protège les circuits en cas de surconsommation pouvant survenir en raison d’une défaillance.

Le commutateur de gammes à 4 positions comporte 4 galettes.

L’antenne arrive sur un filtre passe-bande dont le secondaire, accordé par CV1 et l’ajustable interne du bloc activé, attaque la gille de commande de la pentode EF5 (1).

L’accord du deuxième filtre de bande du circuit anodique est identique.

La troisième cage CV3 et les trimmers internes assurent l’accord de l’oscillateur local.

Le tube oscillateur - changeur de fréquence est une triode hexode ECH3 qui est suivie d’une deuxième pentode EF5 (2) assurant l’amplification du signal à moyenne fréquence. Un commutateur (S8) réduit la sélectivité pendant l’accord du récepteur.

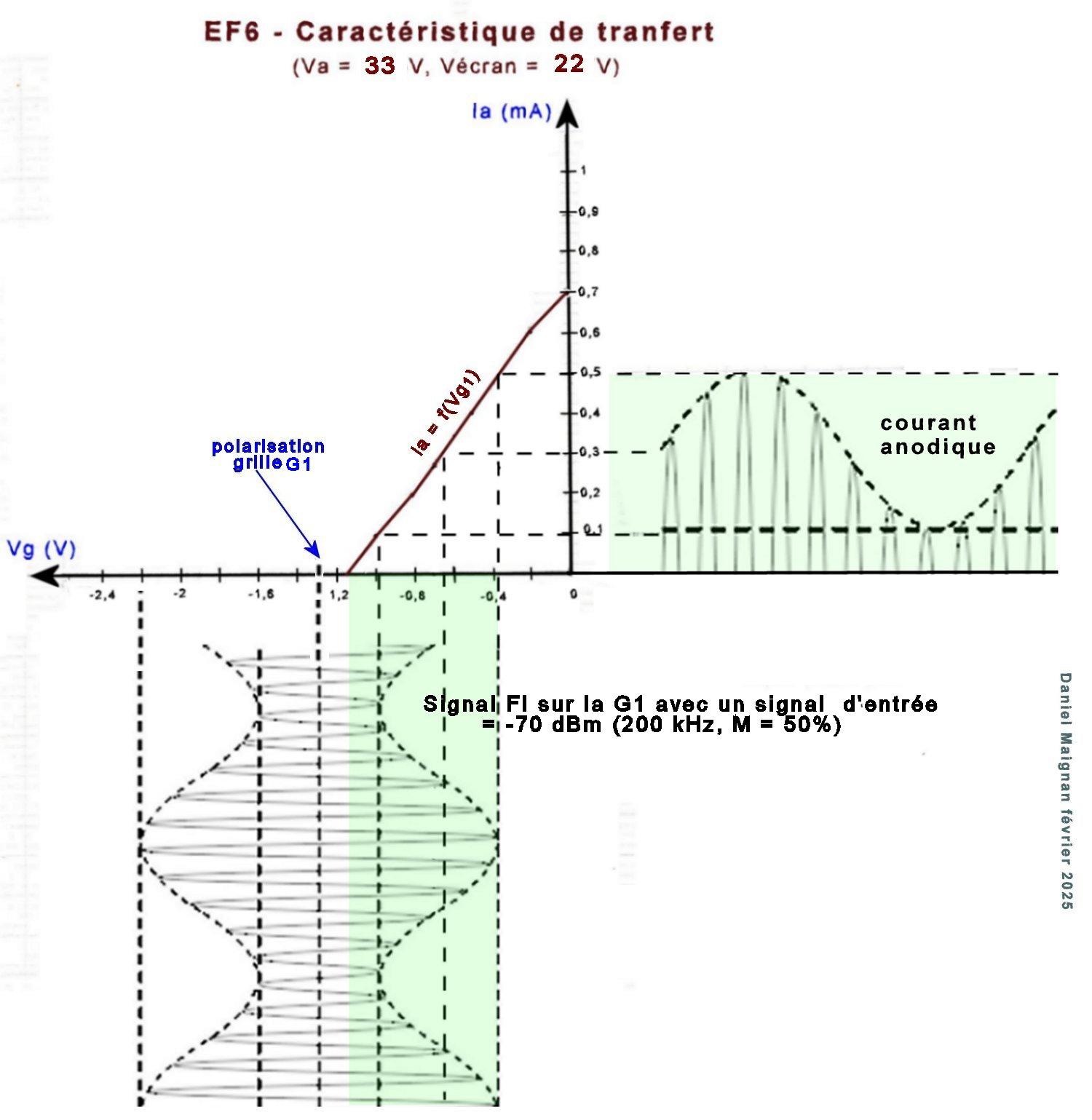

Le signal une fois amplifié est détecté (démodulé) par l’étage suivant (EF6) dont la particularité mérite que l’on s’y attarde quelques instants.

En raison de la faiblesse des tensions anodique et d'écran (< 50V), les résistances d'anode et d'écran étant élevées, le tube présente une caractéristique de transfert Ia = f(Vg1) qui offre une bonne linéarité.

L'examen du fonctionnement de la détection illustré sur la figure 7, ainsi que les mesures effectuées, démontrent que l’on a bien affaire à une détection par la grille et l’anode, respectivement appelées « détection grille » et « détection plaque », montage peu réputé pour sa qualité de reproduction, mais rappelons que ce poste était principalement destiné au trafic en télégraphie.

Le signal en sortie du deuxième transformateur FI est détecté par la grille G1 qui fournit au tube une polarisation négative essentiellement variable en fonction du signal et située au delà du cut-off. De ce fait, le courant anodique ne circule que pendant une partie de l’alternance positive du signal modulé et développe l'image de la modulation amplifiée sur la résistance de charge de 300 kΩ, filtrée ensuite, afin d'éliminer les résidus de HF, par la cellule 330pF/30kΩ/330pF.

De plus, ce montage qui comporte une inductance dans la cathode, permet également une entrée en oscillation, selon la position du curseur de P3, afin de produire un battement (BFO) avec le signal incident pour la réception des signaux morse en ondes entretenues pures A1.

Figure 7 – Détection et caractéristique Ia/Vg du EF6

Figure 7 – Détection et caractéristique Ia/Vg du EF6

Le récepteur ne comporte pas de commande automatique de gain (CAG).

Après filtrage, le signal audio dosé par P2 est appliqué au tube final EL2 pourvu d’une charge anodique inductive pour une réception sur casque haute impédance uniquement.

Dans le même coffret se trouve un poste à galène de type Oudin à deux commutateurs, appareil obligatoire sur les navires jusque dans les années 50 par le règlement des communications maritimes (figure 8).

Figure 8 - Le poste à cristal

Figure 8 - Le poste à cristal

Sur le cliché de la figure 9 sont repérés les tubes et les différents blocs d’accord.

L’inverseur S5 commute l’antenne sur l’un ou l’autre poste.

Figure 9 – Repérage des éléments

Figure 9 – Repérage des éléments

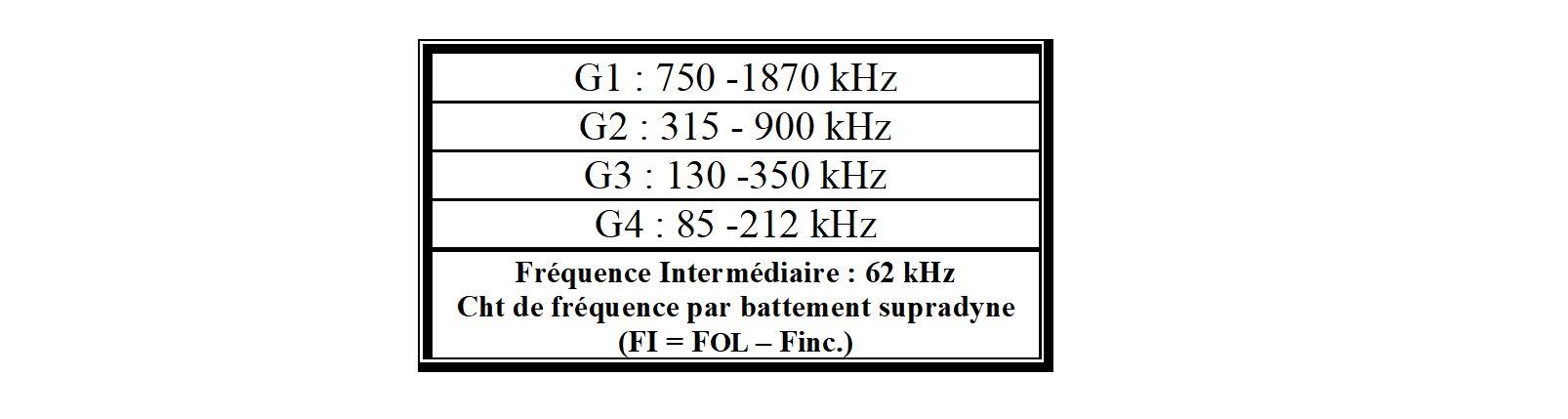

Les gammes, ainsi que la fréquence intermédiaire indiquées dans le tableau ci-dessous, ont été obtenues en injectant sur l’entrée antenne un signal en provenance d’un générateur numérique avec une modulation d’amplitude de 40% à 1 kHz et un niveau systématiquement ajusté au minimum exploitable.

La valeur de la fréquence intermédiaire, étonnamment basse, a été confirmée par la mesure de la fréquence du BFO.

La valeur de la fréquence intermédiaire, étonnamment basse, a été confirmée par la mesure de la fréquence du BFO.

Remarquons que, en tournant le bouton sur la droite, le déplacement de l’aiguille sur le cadran correspond à l’incrément des longueurs d’ondes, comme c'était l'usage de l'époque.

Les gammes G1 et G2 couvrent largement les petites ondes de radiodiffusion (530 à 1600 kHz) et la G3 englobe toute la gamme des grandes ondes (150 à 280 kHz).

L’Union Internationale des Télécommunications (UIT, 1960) affectait la bande de 110 à 160 kHz couverte par G4 au trafic télégraphique en ondes entretenues pures A1, avec la fréquence de veille sur 143 kHz.

La bande de 405 à 535 kHz couverte par la gamme G2 était affectée au trafic en A1 ou A2 (télégraphie modulée) avec la fréquence de veille et de détresse internationale sur 500 kHz et la fréquence pour la radiogoniométrie sur 410 kHz.

Enfin, la bande de 1605 à 2850 kHz partiellement couverte par G1 était affectée au trafic en télégraphie A1, A2 et A3 en téléphonie AM.

Vérifications, réglages et mise au point :

Seul un condensateur de découplage de 0,1 µF et trois résistances desserties ou dont la valeur avait fortement augmenté ont été remplacés.

A noter la très grande difficulté pour ôter les tubes afin de les tester, avec des broches semblant « soudées », ce qui s’est soldé par deux supports cassés qui ont dû être remplacés.

L’alignement du récepteur sensiblement déréglé a été repris.

La consommation est la suivante: 6V/1A et 120V/50mA.

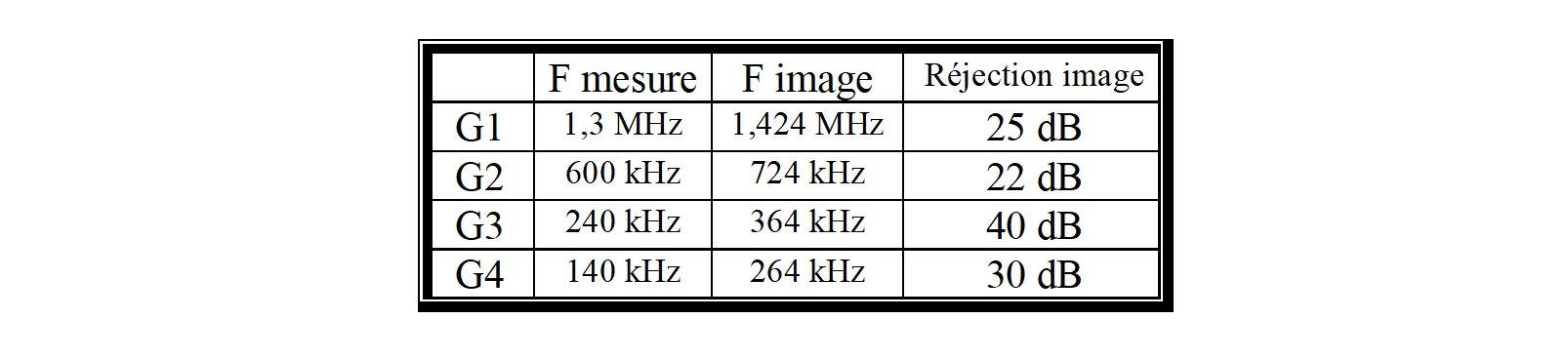

Par curiosité, compte tenu d’une fréquence intermédiaire basse, une mesure de la réjection de la fréquence image a été réalisée au milieu des 4 gammes et dont les résultats assez médiocres, sont indiqués dans le tableau ci-dessous:

Notes :

- Rappel : la fréquence image et égale à : Freçue + 2 FI.

- Conditions de mesure : niveau HF = -80 dBm, taux de modulation = 40% à 1 kHz.

- Mesure de la tension en sortie casque.

Epilogue :

Dans l’histoire de la radio maritime du 20ème siècle, ce récepteur original, de fabrication française est l’un des témoins d’une époque où tout le trafic radio entre les navires et les stations côtières reposait entièrement sur la télégraphie.

Plus précisément, celui-ci devait être dédié au trafic avec les stations côtières françaises de Boulogne (FFB), Marseille (FFM) ou Brest Le Conquet (FFU), pour des liaisons jusqu’à 1000 km de distance.

Rappelons que la mise en service de la station de Saint Lys Radio pour les liaisons en ondes courtes à grande distance ne date que de 1952.

Doté d’une bonne sensibilité il permet de nos jours de recevoir confortablement la radiodiffusion en GO et PO.

En définitive un brin de nostalgie ravivé par cet objet attachant !

Réception de radiophares gamme 2 sur 359 KHz (BRS et LOR):

Daniel Maignan/F6HMT

Copyright TLR 2025 - Toute reproduction interdite sans autorisation préalable de l'auteur.

Date de dernière mise à jour : 30/05/2025

Ajouter un commentaire